No puedo pensar en el Inca Garcilaso sin recordar a Magnus Mörner. Ha sido saber que Miguel Ángel Entrenas se había inspirado en el personaje que tuvo en Montilla el lugar donde vivió sus últimos días, para recordar al insigne hispanista , profesor y director de la Biblioteca y del Instituto de Estudios Iberoamericanos de la Escuela de Ciencias Económicas de Estocolmo.

Cuanto tuve la oportunidad de conocerlo era profesor de la Universidad de Göteborg , o Gotemburgo como nos dijo. Estaba a punto de jubilarse este hombre jovial que cada vez que nos explicaba algo nos sonreía, aunque en ocasiones literalmente se partía de risa.

Magnus Mörner fue la gran estrella de aquellas II Jornadas del Inca Garcilaso que montó el CEP de Córdoba así como el Programa Montilla 92 que financiaba la Casa del Inca , allá por 1989. Es más, quisiera recordar que iba acompañado de su mujer, que era su asistente personal.

Aquel último año de la década de los ochenta, un grupo de chicos y chicas recién licenciados, o casi - algunos y algunas le quedaba alguna materia pendiente gracias a la inestimable ayuda de otro profesor de nuestra "Alma Mater"- , fuimos invitados por el CEP y por el Departamento de Historia de América de la Facultad de Filosofía y Letras para participar en las mismas en calidad de asistentes. Fueron tres días divertidos en Montilla y académicamente muy aprovechables.

Coincidimos con becarios vinculados de la Universidad de Sevilla que nos descubrieron que la Universidad era algo así como la Edad Media. Si querías quedarte en ella, había que rendir pleitesía y vasallaje al profesorado. Ese mundo real de la Universidad española de esos años de finales de los ochenta y que nos comentaban nuestros colegas sevillanos, oscurecía esa imagen clara que trasmitía la amabilidad , la sonrisa y la bondad que transmitía ese orondo y gigantesco profesor sueco que nos hablaba del mestizaje para explicarnos la enorme importancia del Inca Garcilaso dentro de las II Jornadas sobre el Inca Garcilaso y el mestizaje en Indias .

No cabe duda que este era un personaje importante en ese proceso de mestizaje ocurrido entre los dos mundos como explicó en su libro “Race mixture in the history of Latin America” (“La mezcla de razas en la historia de América Latina”, publicado en España en 1969) y nos contó a nosotros. Especialmente importante, pues está considerado como el primer intelectual mestizo.

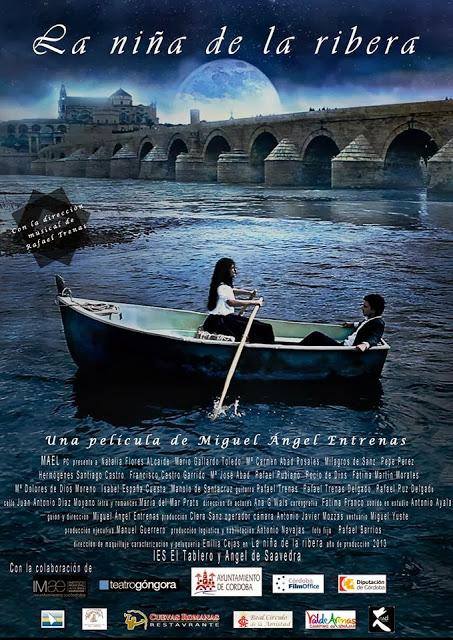

Pues bien, este persona, el Mestizo, Inca Garcilaso ha sido el elegido por Miguel Ángel Entrenas y su hija Fátima en ser el sujeto de atención en su película tal y como expresó en la noche de ayer la madrina habitual del director cordobés en estos eventos, Chelo Quevedo.

El estreno de esta película, 'Inca Garcilaso, el mestizo', que no es un mediometraje, sino que en esta ocasión ha sido en la práctica dada su duración un largometraje, tuvo lugar en el Teatro Góngora de Córdoba.

En este caso Fátima y Miguel Ángel Entrenas , el 23 de noviembre de 2017 volvían al tajo con la productora del director, Mael Producciones - una asociación sin ánimo de lucro que tiene entre sus objetivos el rescate de figuras que sean importantes para nuestra sociedad - en la que participa igualmente su hija, pero a la misma se han unido en este caso la Cátedra intercultural de la Universidad de Córdoba como parte del programa conmemorativo del IV centenario del nacimiento del Inca, y patrocinada igualmente por la Universidad de Boston, dónde llegó el proyecto a través de la Universidad de Córdoba, y que , en parte, financió un porcentaje de los gastos del rodaje en Perú, donde se desarrolla la primera parte del film, que abarca desde que nace el personaje hasta que cumple 20 años hasta el momento en qué se embarca llegando a Lisboa, pasando más tarde ya a la capital del Reino de España, Madrid. Además la película cuenta con la colaboración de la Diputación provincial, el Ayuntamiento de Córdoba, el Cabildo Catedralicio, la Consejería de Cultura y la Tufts University de Boston (Estados Unidos).

En este caso Miguel Ángel Entrenas y su hija Fátima han contado con el guión del escritor Carlos Clementson y Juan Antonio Mazzotti, «un experto a nivel internacional en el tema del Inca que se ha implicado mucho en el proyecto».

En la labor técnica aparece la composición musical de Luis Medina y Miguel Linares y que fue dirigida por Clemente Mata. Como en anteriores películas parte del vestuario y peinado y algunos aspectos técnicos procede de la labor de alumnos y profesores de la Escuela de Arte Dramático de Córdoba, con la colaboración de estudiantes del Ciclo de Medios Audiovisuales del IES Angel de Saavedra, así como alumnos de Maquillaje, Peluquería y Estilismo del IES El Tablero.

El elenco lo asumen los actores cordobeses Ricardo Luna como el Inca Garcilaso y Belén Benítez que interpretará a uno de sus amores, María de Angulo. A estos se suman Pepe Pérez, Joaquina Madero, Rebeca Moreno, Gema Lozano, Toni Maqueda, Jesús Jaén, Bartolomé García, Rafa de la Vera, Álvaro Barrios, Rafael Montero, Trilce Oblitas, Ramiro Moreyra, Ramiro Vargas, Marcos Hurtado, Francisco Pérez, Antonio Barrios y Ángel Santisteban.

En este caso Miguel Ángel Entrenas y su hija Fátima han contado con el guión del escritor Carlos Clementson y Juan Antonio Mazzotti, «un experto a nivel internacional en el tema del Inca que se ha implicado mucho en el proyecto».

En la labor técnica aparece la composición musical de Luis Medina y Miguel Linares y que fue dirigida por Clemente Mata. Como en anteriores películas parte del vestuario y peinado y algunos aspectos técnicos procede de la labor de alumnos y profesores de la Escuela de Arte Dramático de Córdoba, con la colaboración de estudiantes del Ciclo de Medios Audiovisuales del IES Angel de Saavedra, así como alumnos de Maquillaje, Peluquería y Estilismo del IES El Tablero.

El elenco lo asumen los actores cordobeses Ricardo Luna como el Inca Garcilaso y Belén Benítez que interpretará a uno de sus amores, María de Angulo. A estos se suman Pepe Pérez, Joaquina Madero, Rebeca Moreno, Gema Lozano, Toni Maqueda, Jesús Jaén, Bartolomé García, Rafa de la Vera, Álvaro Barrios, Rafael Montero, Trilce Oblitas, Ramiro Moreyra, Ramiro Vargas, Marcos Hurtado, Francisco Pérez, Antonio Barrios y Ángel Santisteban.

La película se inicia con una serie de imágenes de la montaña sagrada y vieja de los incas que era el Machu Picchu y cuyo nombre original habría sido Llaqtapata. El yacimiento que está en la provincia de Urubamba, en el departamento del Cuzco, cuya ciudad situada a 132 km de allí, llegó a ser capital de los Incas.

Poco después asistimos a la ceremonia de unión en Cuzco en 1539,entre el hijo del capitán de origen extremeño, Sebastián Garcilaso de la Vega (Badajoz, 1507), en su condición de Gobernador de Cuzco, y de la princesa o ñusta inca Isabel Chimpu Ocllo, nieta del Inca Túpac Yupanqui y sobrina del Inca Huayna Cápac, emperador del "reino de las cuatro partes o suyos" o Tahuantinsuyo (nombre del Imperio incaico en su lengua nativa quechua).

Del resultado de aquella unión nació como Gómez Suárez de Figueroa, apodado Inca Garcilaso de la Vega, nacido en Cuzco, en el Virreinato del Perú el 12 de abril de 1539, al que se considera uno de los primeros hijos de la nobleza mestiza latinoamericana y al que se le considera el “primer mestizo biológico y espiritual de América”, que supo asumir y conciliar sus dos herencias culturales: la indígena americana y la europea. Fue bautizado con los apellidos ilustres del mayor de sus tíos paternos y de otros antepasados que pertenecieron a la casa de Feria.

Poco después asistimos a la ceremonia de unión en Cuzco en 1539,entre el hijo del capitán de origen extremeño, Sebastián Garcilaso de la Vega (Badajoz, 1507), en su condición de Gobernador de Cuzco, y de la princesa o ñusta inca Isabel Chimpu Ocllo, nieta del Inca Túpac Yupanqui y sobrina del Inca Huayna Cápac, emperador del "reino de las cuatro partes o suyos" o Tahuantinsuyo (nombre del Imperio incaico en su lengua nativa quechua).

Del resultado de aquella unión nació como Gómez Suárez de Figueroa, apodado Inca Garcilaso de la Vega, nacido en Cuzco, en el Virreinato del Perú el 12 de abril de 1539, al que se considera uno de los primeros hijos de la nobleza mestiza latinoamericana y al que se le considera el “primer mestizo biológico y espiritual de América”, que supo asumir y conciliar sus dos herencias culturales: la indígena americana y la europea. Fue bautizado con los apellidos ilustres del mayor de sus tíos paternos y de otros antepasados que pertenecieron a la casa de Feria.

Al joven lo vemos en sus primeros años siendo formado por su padre , o asistiendo al Colegio de los Indios Nobles del Cuzco, con otros mestizos como él, entre los que se encontraban los hijos ilegítimos de Francisco y Gonzalo Pizarro. pero también en contacto con su madre y con lo más selecto de la nobleza inca, entre los que se contaban los hijos de Huayna Cápac: Paullu Inca y Tito Auqui. De hecho vemos en ocasiones a sus parientes discutir sobre el pasado y la grandeza perdida. Accedió pues a la instrucción de los amautas o sabios incas versados en la mitología y cultura inca. De hechos escuchamos en una voz en off un breve fragmento de sus Comentarios reales , I, 1, 15 que dice "Estas y otras semejantes pláticas tenían los Incas y Pallas en sus visitas, y con la memoria del bien perdido siempre acababan su conversación en lágrimas y llanto, diciendo: «Trocósenos el reinar en vasallaje, etc.» En estas pláticas, yo como muchacho, entraba y salía muchas veces donde ellos estaban y me holgaba de las oír, como holgaban los tales de oír fábulas.

Tras eso el relato y al morir su padre, cuando El Inca tenía 21 años, decidió salir del Perú para emprender un arriesgado viaje a España.

De todo esto nos lleva este Inca mestizo y se lo comenta a sus amigos como se formó y optó, en un momento dado, por cruzar la mar océana para arribar a Lisboa y luego a la capital de Corte, Madrid. Allí reclama ser reconocido, en su condición de Gómez Suárez de Figueroa, solicitando algunas mercedes que la Corona le debía a su padre por sus servicios en el Perú. Pero en su condición de mestizo y con un expediente manchado debido a estar vinculado junto a su padre en las cruentas guerras civiles del Perú, que él y su padre padecieron al ir junto al rebelde Gonzalo Pizarro , aunque forzadamente, según contaría más tarde el Inca Garcilaso, pero retornó al bando real sumándose al ejército del presidente Pedro de la Gasca durante la batalla de Jaquijahuana, por lo que fue conocido despectivamente como el “leal de tres horas”. Este episodio en el que acusan a su padre de favorecer al rebelde Gonzalo Pizarro dándole un caballo que le salvó la vida en la batalla de Huarina, y tal versión fue apoyada por los cronistas de indias oficiales, tendría luego mucha repercusión en la vida posterior del Inca Garcilaso, pues no se le reconoce título alguno, y lo frenan en sus planteamientos y peticiones, y menos en su calidad de mestizo.

Una vez frustrado su empeño decide ver a su familia. De hecho se encuentra con uno de los hermanos de su padre, Alonso de Vargas, que lo recibe con los brazos abiertos. Allí en la casa de su tío paterno en Montilla que lo acoje con los brazos abiertos reside junto a su tía , doña Luisa Ponce, viuda de su tío Alonso, la mujer de éste, igualmente estando recogida María, una pariente de esta última. Entre ellos parece que el flechazo de una relación se inicia desde el mismo instante del encuentro, pero dicha relación la mantienen oculta, a salvo de habladurías de criados y familiares dado el elementos mestizo limitante. La relación está limitada por el grado de parentesco, pero especialmente por el carácter mestizo - e impuro-de su procedencia.

De cualquier manera decide permanecer en la península y seguir la carrera militar, como su padre. Abandonó el nombre de Gómez de Figueroa y firmó ya para siempre con el de Garcilaso de la Vega, por el que sería conocido por la posteridad.

Buscando la gloria se enrola en el ejército para enfrentarse contra los moriscos de Aben Humeya. Participa en la represión de la Rebelión de las Alpujarras de los moriscos de Granada bajo el mando de don Juan de Austria (1569). Como su padre, logró el grado de capitán, y tomó parte en La guerra termina con victoria para él, pero sin reconocimiento.

Al terminar la revuelta le llega la noticia de la muerte de su tío, Alonso de Vargas, lo lleva a la desgracia familiar. Su tío Alonso de Vargas le adjudicó bienes en su testamento que hicieron que en el futuro no tuviese que preocuparse de su sustento y aún disfrutase de cierta holgura pues si bien es cierto que se queja de la gestión de sus muchas tierras de la familia, no es menos cierto que su relación con María se interrumpe, ya que ella ha de ingresar en un convento.

En 1612 Garcilaso compró la Capilla de las Ánimas en la Mezquita-catedral de Córdoba, donde su hijo sería sacristán y donde quiere ser enterrado, y fallece cuatro años después, entre el 22 y el 24 de abril de 1616 como fechas probables.

En aquella capilla sus albaceas grabaron esta lápida: "El Inca Garcilaso de la Vega, varón insigne, digno de perpetua memoria. Ilustre en sangre. Perito en letras. Valiente en armas. Hijo de Garcilaso de la Vega. De las Casas de los duques de Feria e Infantado y de Elisabeth Palla, hermana de Huayna Capac, último emperador de las Indias. Comentó La Florida. Tradujo a León Hebreo y compuso los Comentarios reales. Vivió en Córdoba con mucha religión. Murió ejemplar: dotó esta capilla. Enterróse en ella. Vinculó sus bienes al sufragio de las ánimas del purgatorio. Son patronos perpetuos los señores Deán y Cabildo de esta santa iglesia. Falleció a 23 de abril de 1616.

Con una imagen cenital de su entierro rodeado por los suyos , todos los suyos , los de acá y de allá, los de las dos orillas, la del Atlántico y la del Pacífico, termina la película del que fue un primer mestizo de las letras españolas.

La película ha sido rodado en diversos puntos de la capital cordobesa , pero también de la provincia. Entre los primeros espacios urbanos de Córdoba cabe destacar, además del interior de la mezquita, donde vemos la imagen del difunto en dirección a su capilla de las Ánimas, pero también en la Plaza del Potro, la cuesta de Bailio.

Igualmente parte del rodaje tuvo en Montilla, desde el Palacio de la ciudad, hasta la casa del Inca en la localidad. también se rodó en la iglesia de Santiago y algunas imágenes en exteriores por medio de un dron.

A destacar igualmente que parte de las escenas se han rodado en Perú, concretamente en Cuzco, la ciudad de la que dijo el Inca Garcilaso "Pusieron por punto o centro [del Tahuantinsuyu] la ciudad del Cozco, que en la lengua particular de los Incas quiere dezir ombligo de la tierra: llamáronla con buena semejanza ombligo, porque todo el Perú es largo y angosto como un cuerpo humano, y aquella ciudad está casi en medio".

La ciudad es "Patrimonio Cultural de Humanidad" desde el 9 de diciembre de 1983, y en sus alrededores como Machu Picchu. Además del citado son reconocibles elementos de la muralla incaica con su piedra de los doce ángulos, la Plaza de Armas de la ciudad , así como Coricancha y Convento de Santo Domingo y la Capilla de la Sagrada Familia, junto a la Catedral o su Museo de Arte Precolombino en la Plaza de las Nazarenas. El rodaje arrancó en diciembre de 2016 en Cuzco, "donde vivió hasta los 20 años", con "un equipo totalmente autóctono, ya que queremos que el proyecto también sea en sí mestizo", indicó Fátima Entrenas. Como anécdota decir que el alcalde de la ciudad peruana hace un cameo. Esta fase fue financiada por la cátedra de la UCO y la Tufts University de Boston.

Lo primero, una vez diseñado el proyecto, fue la escritura del guión que fue labor de José Antonio Mazzotti y Carlos Clementson, que ya participaron en Maimónides, luz de Al-Ándalus, anterior proyecto de los Entrenas.

Después de las conversaciones iniciales con Clementson y de perfilar el proyecto, la productora se puso en contacto con la citada cátedra, que ha realizado diversas actividades sobre el Inca Garcilaso, entre ellas un congreso gracias al cual MAEL contactó con José Antonio Mazzotti, "uno de los máximos especialistas" en el Inca.

La idea del Inca Garcilaso, el mestizo tiene una clara intención pedagógica y de promoción de valores vinculados con la diversidad y el diálogo intercultural. Y es que el Inca, como subrayan Fátima Entrenas, Clementson y Luis Rodríguez, director de la Cátedra Intercultural de la Universidad de Córdoba (UCO), es fruto del abrazo de dos civilizaciones. "Es el creador de la prosa hispanoamericana", destaca el coguionista, que le dedica un poema en su libro Córdoba, ciudad de destino.

Uno de los guionista, el poeta cordobés, Carlos Clementson tuvo su primer contacto con el Inca cuando estudiaba, a finales de los años 60, en la Universidad de Murcia. Una figura que le ha interesado desde entonces y a la que dedica el citado poema "largo y denso" de Córdoba, ciudad de destino, un monólogo dramático "en el que el Inca narra toda su vida, con una introducción extraída de sus obras". Un texto que está en la base de un proyecto que también quiere poner de manifiesto, señala el poeta, que "el nuestro ha sido el único imperio multirracial: esa ósmosis racial que tiene la cultura española con los pueblos americanos es única".

En el estreno de la cinta participó la embajadora habitual de las películas de Entrenas, aunque también hubo unas palabras por parte del concejal de cultura del Ayuntamiento de Córdoba en nombre de la alcaldesa que excuso su ausencia. El acto fue completado y amenizado con una actuación del Coro de la Mezquita - Catedral de Córdoba entre las que destacaba la soprano Gala Redondo, que interpretó un tema de la película compuesto por Miguel Linares y dirigida por Clemente Mata, así como varias otras, una de Mozart y otras procedentes de la banda sonora de la película de Roland Joffe, La Misión, cuya banda sonora fue realizada por el italiano Ennio Morricone y de la que se escucharon dos temas, entre ellos la impresionante Gabriel´s Oboe.

Esperaba igualmente unas palabras del director presente en la sala Miguel Ángel Entrenas , pero la larga duración de la actuación y de la película , así como la ausencia de la codirectora, Fátima, entiendo que lo impidieron.

De cualquier manera , Miguel Ángel Entrenas ha declarado su interés por este personaje que "Era hijo de una princesa Inca y de un conquistador español, y recibe una educación conforme a la nobleza Inca, empapándose de esa cultura, que después traslada a sus escritos».

En algún momento Miguel Ángel Entrenas ha declarado que el rodaje comenzó con la filmación en Perú, país al que se trasladó su hija para realizar las escenas vinculadas con el padre y la madre del personaje histórico, así como elementos que pudo ver "in situ" el escritor mestizo mientras vivió su juventud en la primera mitad del siglo XVI. A destacar el rodaje en espacios como los más significativos de la ciudad imperial andina o la imagen desde un dron de uno de los yacimientos más de la Historia de la Humanidad, el de la Montaña Sagrada.

Se hizo igualmente un rodaje en la costa para representar las escenas del difícil desplazamiento marino que vivió el escritor en su viaje de ida que le llevó a Europa. Esas escenas se rodaron en la réplica de la Nao Victoria que posee la fundación que lleva el nombre de este galeón español del siglo XVI.

Para resaltar la llegada al Viejo Mundo vemos escenas rodadas en Lisboa tanto la Torre de Belén como el Castillo de Sao Jorge.

El proyecto de rodaje pasó más tarde a la localidad cordobesa de Montilla, rodándose en su Castillo y en la propia Casa del Inca, espacio que ha cedido el Ayuntamiento de la localidad para este trabajo.

Por último, el rodaje culminó en Córdoba, donde las calles de la Judería o de la Plaza del Potro han sido los elegidos para el contacto del escritor mestizo con dos de los más prestigiosos escritores de la época con los que contactó : Góngora - rodada en la escalera barroca de las Escuelas Pías, no lo se con certeza, y con Cervantes, en la Plaza del Potro y Posada homónima. Igualmente se ha rodado en espacios vinculados con la Facultad de Filosofía y Letras, en concreto con algún Patio del Hospital del Cardenal Salazar o el pequeño patio que antecede a Capilla de la Facultad, así como en Callejas como la de Casa de las Cabezas, o la cuesta del Bailío.

Por otro lado, el Cabildo Catedralicio también se ha implicado en el proyecto, produciendo no sólo una parte de la película y sino, y lo que no es habitual, permitiendo que se recree el entierro del Inca Garcilaso en la capilla de Ánimas de la Mezquita Catedral, donde está la sepultura de este personaje.

El director declaró que “En esas escenas colaborará la hermandad de la Santa Cruz de la iglesia de la Trinidad, siendo fieles a su testamento».

El director ha declarado que lo que le ha gustado subrayar con la película fue la idea del mestizaje, interculturalidad y tolerancia que representa esta figura en la historia. «Nos centramos en la reacción de los primeros hijos de indias y españoles, los primeros mestizos, al llegar a España, donde se les veía como bichos raros», comentó el director, recordando que «el Inca no puede casarse porque le impiden unirse a una noble por no ser de pura sangre».

La idea originaria era estrenar para abril de este 2017, fecha en la que finaliza el año incaico, y Entrenas asegura que también han sido invitados para dar a conocer la película en Cuzco, en Lima y en Washington.

El director señaló igualmente que las dificultades de este rodaje, aparte del desplazamiento a tierras americanas, están en el hecho de ser una historia de época, por lo que aludió al vestuario, ya que se trata de una película de época, «pero todo se ha ido solventado igual que cuando hicimos Maimonides o Góngora», dos personajes a los que Entrenas dedicó sendas películas en su afán «por dar a conocer la historia de Córdoba».

El director igualmente ha declarado que “En Cuzco se ha hecho lo mismo que en Córdoba, hemos contactado con alumnos de su Universidad, así como con miembros de otras asociaciones culturales de la ciudad, que han interpretado a los personajes de la primera etapa de la vida del Inca».

Antes de la presentación de la gala de la película hubo una presentación institucional por parte de representantes de la Universidad de Córdoba. Entre las mismas estaban la vicerrectora de Vida Universitaria y Responsabilidad Social de la UCO, Rosario Mérida, y la directora de la Cátedra Intercultural, Mercedes Osuna.

Ambas conjuntamente presentaron a los medios de comunicación este proyecto con el que se pretende "proyectar y difundir la imagen de interculturalidad a los centros educativos y a la sociedad en su conjunto a través de la figura del Inca Garcilaso". Mérida destacó la vigencia de la figura del Inca Garcilaso "que representa hoy más necesariamente que nunca la idea de interculturalidad, de hibridación de diferentes culturas, de diferentes razas y cómo se puede establecer de una manera pacífica la convivencia armoniosa de diferentes entidades culturales que conviven en el territorio". Por su parte, Osuna hizo hincapié en la actualidad de la figura del Inca Garcilaso "que reivindicó su mestizaje en una sociedad en la que esos valores no estaban bien vistos.

Para la Cátedra Intercultural de la UCO esta figura cobra actualidad con la situación mundial que se está dando. El Inca supo superar esa situación con su maestría en las letras y supo combinar dos culturas".

La idea de la película es llevarla a festivales y a universidades de Estados Unidos y Latinoamérica, además de a la Filmoteca de Andalucía y a centros educativos de la provincia. De hecho, el director me comentó poco minutos después del estreno que a ver si era posible proyectarla en el centro en el que trabajo.

Inca Garcilaso, el mestizo, es como ha declarado la codirectora "un documental de ficción: hemos respetado las partes que están más documentadas y hemos modificado las que no con la intención de introducir los mensajes que queremos transmitir, darle algo más de acción y hacerlo más atractivo para el público" y añadió que "En la situación en la que estamos conviene proyectar esta memoria del mestizaje -apunta Rodríguez-, y la figura del Inca, desde muchos puntos de vista, es un símbolo".

Pienso que es posible la presencia en un futuro próximo de la película en el Festival Internacional de Cortometrajes Cusco Perú o FENACO , el certamen cinematográfico internacional más importante del sur del Perú, que se realiza cada mes de noviembre desde el 2004 en la ciudad imperial del Cuzco, y que en su origen fue un evento nacional dedicado al formato de cortometraje (hasta 30 minutos de duración), con muestras internacionales, de ahí su nombre FENACO (Festival Nacional de Cortometrajes), nombre popularizado en el Perú y el mundo para reconocer el festival. Dada la acogida y respuesta de cineastas, productoras y distribuidoras de diferentes países, evolucionó hasta convertirse en festival internacional, llegando en su sexta edición a los 354 cortometrajes en competencia, de 37 países.

Comentar que la película , como he dicho anteriormente , es más que un mediometraje, se hace entretenida. Es cierto que el hecho de contarnos la historia, no en un sentido lineal, sino que la misma juega en ocasiones con saltos en el tiempo nos ayuda a mantener la atención y recalca la importancia que tiene en ella el pasado americano del protagonista, tanto en su vertiente indígena como en la del conquistador que es seducido por las atenciones de quien sería su madre. Igualmente gusta tanto al guionista como a los codirectores mostrar que en una historia sentida de amor profundo a los mundos el Nuevo , el de su presente y el Viejo, el de sus antepasados.

También es un relato en el que subyace la dificultad que supone para un mestizo como el Inca , o para un cuarterón, como lo será su hijo nacido de española y mestizo, la dificultad de ser reconocido por una sociedad en la que el color de la piel y la sangre prima tanto. En ese sentido recuerdo lo que nos contó Magnus Mörner sobre la sociedad de colores latinoamericana y el peso que tenía en aquella sociedad la limpieza y la pureza de sangre.

Desde el punto de vista narrativo la película se hace por medio de un relato que fluye con naturalidad transformándose en una historia muy ágil y cómoda de ver.

El papel de los actores es más que sobresaliente y destacando entre todos, como no podía ser de otra forma, el trabajo del actor que lleva la historia con su porte y su palabra, Ricardo Luna, cuya interpretación es soberbia.

He ido al cine junto a mi padre y a uno de mis hijos, un chico acostumbrado al cine de Hollywood, de acción y cómic, muy alejado de su centro de interés habitual. De cualquier manera, al final de la proyección, le he preguntado a mi hijo, un crítico en potencia como adolescente que es, lo que pensaba sobre lo que había visto. El ha destacado dos cosas: el desconocimiento del personaje y el tema del rodaje en el cine amateur.

En el primero de los casos, los Entrenas, han conseguido dar directamente en el objetivo previsto: sacar a la luz historias y personajes que viven en el cajón del olvido de la historia de esta ciudad.

Con respecto a lo segundo , le sorprende que un proyecto no profesional tenga un aspecto tan cuidado y un formato tan terminado y una factura tan solvente. Como he dicho, narrativamente, la película le ha gustado.

Para terminar diré un par de cosas vinculadas una con la historia oficial y otra con la historia persona. En cuanto a la oficial diré que en 1978, el rey de España, Juan Carlos I, hizo entrega de una arqueta con parte de sus cenizas a la Catedral de Cuzco, donde permanecen enterradas en la actualidad.

En cuanto a lo personal, que es lo que motiva el nacimiento de este blog que se acerca al cine, no para analizar sesudamente las películas, sino para no olvidar lo que estoy viendo, tengo que decir que veintitres años después de mi encuentro en Montilla con el personaje y su historia, y con el historiador que nos aclaró tanto aspectos sobre el mestizaje, el sueco Magnus Mörner , éste fallecía en 2012.

Supongo a este gran hombre, gran historiador, y que trasmitía tanta bondad cuando nos hablaba le hubiese gustado estar presente en la tarde noche de hoy en el Cine o Teatro Góngora para ver la recreación de un personaje que él consideraba la piedra filosofal y la justificación de ese proceso de mestizaje que trazó el devenir del Nuevo y del Viejo Mundo. ¿O es que nosotros no somos ya culturalmente mestizos? Claro que sí, afortunadamente.

Tras eso el relato y al morir su padre, cuando El Inca tenía 21 años, decidió salir del Perú para emprender un arriesgado viaje a España.

De todo esto nos lleva este Inca mestizo y se lo comenta a sus amigos como se formó y optó, en un momento dado, por cruzar la mar océana para arribar a Lisboa y luego a la capital de Corte, Madrid. Allí reclama ser reconocido, en su condición de Gómez Suárez de Figueroa, solicitando algunas mercedes que la Corona le debía a su padre por sus servicios en el Perú. Pero en su condición de mestizo y con un expediente manchado debido a estar vinculado junto a su padre en las cruentas guerras civiles del Perú, que él y su padre padecieron al ir junto al rebelde Gonzalo Pizarro , aunque forzadamente, según contaría más tarde el Inca Garcilaso, pero retornó al bando real sumándose al ejército del presidente Pedro de la Gasca durante la batalla de Jaquijahuana, por lo que fue conocido despectivamente como el “leal de tres horas”. Este episodio en el que acusan a su padre de favorecer al rebelde Gonzalo Pizarro dándole un caballo que le salvó la vida en la batalla de Huarina, y tal versión fue apoyada por los cronistas de indias oficiales, tendría luego mucha repercusión en la vida posterior del Inca Garcilaso, pues no se le reconoce título alguno, y lo frenan en sus planteamientos y peticiones, y menos en su calidad de mestizo.

Una vez frustrado su empeño decide ver a su familia. De hecho se encuentra con uno de los hermanos de su padre, Alonso de Vargas, que lo recibe con los brazos abiertos. Allí en la casa de su tío paterno en Montilla que lo acoje con los brazos abiertos reside junto a su tía , doña Luisa Ponce, viuda de su tío Alonso, la mujer de éste, igualmente estando recogida María, una pariente de esta última. Entre ellos parece que el flechazo de una relación se inicia desde el mismo instante del encuentro, pero dicha relación la mantienen oculta, a salvo de habladurías de criados y familiares dado el elementos mestizo limitante. La relación está limitada por el grado de parentesco, pero especialmente por el carácter mestizo - e impuro-de su procedencia.

De cualquier manera decide permanecer en la península y seguir la carrera militar, como su padre. Abandonó el nombre de Gómez de Figueroa y firmó ya para siempre con el de Garcilaso de la Vega, por el que sería conocido por la posteridad.

Buscando la gloria se enrola en el ejército para enfrentarse contra los moriscos de Aben Humeya. Participa en la represión de la Rebelión de las Alpujarras de los moriscos de Granada bajo el mando de don Juan de Austria (1569). Como su padre, logró el grado de capitán, y tomó parte en La guerra termina con victoria para él, pero sin reconocimiento.

Al terminar la revuelta le llega la noticia de la muerte de su tío, Alonso de Vargas, lo lleva a la desgracia familiar. Su tío Alonso de Vargas le adjudicó bienes en su testamento que hicieron que en el futuro no tuviese que preocuparse de su sustento y aún disfrutase de cierta holgura pues si bien es cierto que se queja de la gestión de sus muchas tierras de la familia, no es menos cierto que su relación con María se interrumpe, ya que ella ha de ingresar en un convento.

Tras su retorno a la capital califal y refugiado en su obra, el mestizo contacta con importantes personajes que pasan por la ciudad como Miguel de Cervantes, Luis de Góngora o su paisano Arias Montesinos. Sus encuentros con sus compañeros le incitan a reflexionar sobre la historia, sus orígenes y sobre la mitad de su sangre, al fin y al cabo ya firma como El Inca Garcilaso.

Una nueva relación con una joven cordobesa, Beatriz, permitirá que su nombre perdure en la historia por medio de su hijo hasta que llega a su fin.

En 1590 se publica la Traducción del Indio de los Tres Diálogos de Amor de León Hebreo (su prólogo está fechado en Montilla, 1586), siendo su primer libro, y la primera obra literaria realizada por un americano en Europa. Ya por entonces firmaba como Garcilaso Inca de la Vega y se presentaba como hijo del Cuzco, ciudad a la que definía como cabeza de imperio. Pero con todo, la obra que le dará renombre será Los Comentarios Reales de los Incas. Una obra que se publicó en dos partes: en la primera (Lisboa, 1609) se documenta la civilización inca hasta la llegada de los españoles; se describen sus costumbres, sus religiones, su sistema político, etc de una forma bucólica, como un paraíso perdido. En la segunda parte (Córdoba, 1617), titulada Historia General del Perú, se narra la llegada de los españoles, la conquista de la civilización incaica y las guerras fratricidas por el poder.

Esta obra se considera muy importante tanto para la historiografía española como para la hispanoamericana, ya que es una verdadera fuente de conocimientos de la cultura de Perú. El propio autor señaló que su obra serviría para que esta civilización no cayera “en la oscuridad del tiempo y el olvido”.

En 1612 Garcilaso compró la Capilla de las Ánimas en la Mezquita-catedral de Córdoba, donde su hijo sería sacristán y donde quiere ser enterrado, y fallece cuatro años después, entre el 22 y el 24 de abril de 1616 como fechas probables.

En aquella capilla sus albaceas grabaron esta lápida: "El Inca Garcilaso de la Vega, varón insigne, digno de perpetua memoria. Ilustre en sangre. Perito en letras. Valiente en armas. Hijo de Garcilaso de la Vega. De las Casas de los duques de Feria e Infantado y de Elisabeth Palla, hermana de Huayna Capac, último emperador de las Indias. Comentó La Florida. Tradujo a León Hebreo y compuso los Comentarios reales. Vivió en Córdoba con mucha religión. Murió ejemplar: dotó esta capilla. Enterróse en ella. Vinculó sus bienes al sufragio de las ánimas del purgatorio. Son patronos perpetuos los señores Deán y Cabildo de esta santa iglesia. Falleció a 23 de abril de 1616.

Con una imagen cenital de su entierro rodeado por los suyos , todos los suyos , los de acá y de allá, los de las dos orillas, la del Atlántico y la del Pacífico, termina la película del que fue un primer mestizo de las letras españolas.

La película ha sido rodado en diversos puntos de la capital cordobesa , pero también de la provincia. Entre los primeros espacios urbanos de Córdoba cabe destacar, además del interior de la mezquita, donde vemos la imagen del difunto en dirección a su capilla de las Ánimas, pero también en la Plaza del Potro, la cuesta de Bailio.

Igualmente parte del rodaje tuvo en Montilla, desde el Palacio de la ciudad, hasta la casa del Inca en la localidad. también se rodó en la iglesia de Santiago y algunas imágenes en exteriores por medio de un dron.

A destacar igualmente que parte de las escenas se han rodado en Perú, concretamente en Cuzco, la ciudad de la que dijo el Inca Garcilaso "Pusieron por punto o centro [del Tahuantinsuyu] la ciudad del Cozco, que en la lengua particular de los Incas quiere dezir ombligo de la tierra: llamáronla con buena semejanza ombligo, porque todo el Perú es largo y angosto como un cuerpo humano, y aquella ciudad está casi en medio".

La ciudad es "Patrimonio Cultural de Humanidad" desde el 9 de diciembre de 1983, y en sus alrededores como Machu Picchu. Además del citado son reconocibles elementos de la muralla incaica con su piedra de los doce ángulos, la Plaza de Armas de la ciudad , así como Coricancha y Convento de Santo Domingo y la Capilla de la Sagrada Familia, junto a la Catedral o su Museo de Arte Precolombino en la Plaza de las Nazarenas. El rodaje arrancó en diciembre de 2016 en Cuzco, "donde vivió hasta los 20 años", con "un equipo totalmente autóctono, ya que queremos que el proyecto también sea en sí mestizo", indicó Fátima Entrenas. Como anécdota decir que el alcalde de la ciudad peruana hace un cameo. Esta fase fue financiada por la cátedra de la UCO y la Tufts University de Boston.

Lo primero, una vez diseñado el proyecto, fue la escritura del guión que fue labor de José Antonio Mazzotti y Carlos Clementson, que ya participaron en Maimónides, luz de Al-Ándalus, anterior proyecto de los Entrenas.

Después de las conversaciones iniciales con Clementson y de perfilar el proyecto, la productora se puso en contacto con la citada cátedra, que ha realizado diversas actividades sobre el Inca Garcilaso, entre ellas un congreso gracias al cual MAEL contactó con José Antonio Mazzotti, "uno de los máximos especialistas" en el Inca.

La idea del Inca Garcilaso, el mestizo tiene una clara intención pedagógica y de promoción de valores vinculados con la diversidad y el diálogo intercultural. Y es que el Inca, como subrayan Fátima Entrenas, Clementson y Luis Rodríguez, director de la Cátedra Intercultural de la Universidad de Córdoba (UCO), es fruto del abrazo de dos civilizaciones. "Es el creador de la prosa hispanoamericana", destaca el coguionista, que le dedica un poema en su libro Córdoba, ciudad de destino.

Uno de los guionista, el poeta cordobés, Carlos Clementson tuvo su primer contacto con el Inca cuando estudiaba, a finales de los años 60, en la Universidad de Murcia. Una figura que le ha interesado desde entonces y a la que dedica el citado poema "largo y denso" de Córdoba, ciudad de destino, un monólogo dramático "en el que el Inca narra toda su vida, con una introducción extraída de sus obras". Un texto que está en la base de un proyecto que también quiere poner de manifiesto, señala el poeta, que "el nuestro ha sido el único imperio multirracial: esa ósmosis racial que tiene la cultura española con los pueblos americanos es única".

En el estreno de la cinta participó la embajadora habitual de las películas de Entrenas, aunque también hubo unas palabras por parte del concejal de cultura del Ayuntamiento de Córdoba en nombre de la alcaldesa que excuso su ausencia. El acto fue completado y amenizado con una actuación del Coro de la Mezquita - Catedral de Córdoba entre las que destacaba la soprano Gala Redondo, que interpretó un tema de la película compuesto por Miguel Linares y dirigida por Clemente Mata, así como varias otras, una de Mozart y otras procedentes de la banda sonora de la película de Roland Joffe, La Misión, cuya banda sonora fue realizada por el italiano Ennio Morricone y de la que se escucharon dos temas, entre ellos la impresionante Gabriel´s Oboe.

Esperaba igualmente unas palabras del director presente en la sala Miguel Ángel Entrenas , pero la larga duración de la actuación y de la película , así como la ausencia de la codirectora, Fátima, entiendo que lo impidieron.

De cualquier manera , Miguel Ángel Entrenas ha declarado su interés por este personaje que "Era hijo de una princesa Inca y de un conquistador español, y recibe una educación conforme a la nobleza Inca, empapándose de esa cultura, que después traslada a sus escritos».

En algún momento Miguel Ángel Entrenas ha declarado que el rodaje comenzó con la filmación en Perú, país al que se trasladó su hija para realizar las escenas vinculadas con el padre y la madre del personaje histórico, así como elementos que pudo ver "in situ" el escritor mestizo mientras vivió su juventud en la primera mitad del siglo XVI. A destacar el rodaje en espacios como los más significativos de la ciudad imperial andina o la imagen desde un dron de uno de los yacimientos más de la Historia de la Humanidad, el de la Montaña Sagrada.

Se hizo igualmente un rodaje en la costa para representar las escenas del difícil desplazamiento marino que vivió el escritor en su viaje de ida que le llevó a Europa. Esas escenas se rodaron en la réplica de la Nao Victoria que posee la fundación que lleva el nombre de este galeón español del siglo XVI.

Para resaltar la llegada al Viejo Mundo vemos escenas rodadas en Lisboa tanto la Torre de Belén como el Castillo de Sao Jorge.

El proyecto de rodaje pasó más tarde a la localidad cordobesa de Montilla, rodándose en su Castillo y en la propia Casa del Inca, espacio que ha cedido el Ayuntamiento de la localidad para este trabajo.

Por último, el rodaje culminó en Córdoba, donde las calles de la Judería o de la Plaza del Potro han sido los elegidos para el contacto del escritor mestizo con dos de los más prestigiosos escritores de la época con los que contactó : Góngora - rodada en la escalera barroca de las Escuelas Pías, no lo se con certeza, y con Cervantes, en la Plaza del Potro y Posada homónima. Igualmente se ha rodado en espacios vinculados con la Facultad de Filosofía y Letras, en concreto con algún Patio del Hospital del Cardenal Salazar o el pequeño patio que antecede a Capilla de la Facultad, así como en Callejas como la de Casa de las Cabezas, o la cuesta del Bailío.

Por otro lado, el Cabildo Catedralicio también se ha implicado en el proyecto, produciendo no sólo una parte de la película y sino, y lo que no es habitual, permitiendo que se recree el entierro del Inca Garcilaso en la capilla de Ánimas de la Mezquita Catedral, donde está la sepultura de este personaje.

El director declaró que “En esas escenas colaborará la hermandad de la Santa Cruz de la iglesia de la Trinidad, siendo fieles a su testamento».

El director ha declarado que lo que le ha gustado subrayar con la película fue la idea del mestizaje, interculturalidad y tolerancia que representa esta figura en la historia. «Nos centramos en la reacción de los primeros hijos de indias y españoles, los primeros mestizos, al llegar a España, donde se les veía como bichos raros», comentó el director, recordando que «el Inca no puede casarse porque le impiden unirse a una noble por no ser de pura sangre».

La idea originaria era estrenar para abril de este 2017, fecha en la que finaliza el año incaico, y Entrenas asegura que también han sido invitados para dar a conocer la película en Cuzco, en Lima y en Washington.

El director señaló igualmente que las dificultades de este rodaje, aparte del desplazamiento a tierras americanas, están en el hecho de ser una historia de época, por lo que aludió al vestuario, ya que se trata de una película de época, «pero todo se ha ido solventado igual que cuando hicimos Maimonides o Góngora», dos personajes a los que Entrenas dedicó sendas películas en su afán «por dar a conocer la historia de Córdoba».

El director igualmente ha declarado que “En Cuzco se ha hecho lo mismo que en Córdoba, hemos contactado con alumnos de su Universidad, así como con miembros de otras asociaciones culturales de la ciudad, que han interpretado a los personajes de la primera etapa de la vida del Inca».

Antes de la presentación de la gala de la película hubo una presentación institucional por parte de representantes de la Universidad de Córdoba. Entre las mismas estaban la vicerrectora de Vida Universitaria y Responsabilidad Social de la UCO, Rosario Mérida, y la directora de la Cátedra Intercultural, Mercedes Osuna.

Ambas conjuntamente presentaron a los medios de comunicación este proyecto con el que se pretende "proyectar y difundir la imagen de interculturalidad a los centros educativos y a la sociedad en su conjunto a través de la figura del Inca Garcilaso". Mérida destacó la vigencia de la figura del Inca Garcilaso "que representa hoy más necesariamente que nunca la idea de interculturalidad, de hibridación de diferentes culturas, de diferentes razas y cómo se puede establecer de una manera pacífica la convivencia armoniosa de diferentes entidades culturales que conviven en el territorio". Por su parte, Osuna hizo hincapié en la actualidad de la figura del Inca Garcilaso "que reivindicó su mestizaje en una sociedad en la que esos valores no estaban bien vistos.

Para la Cátedra Intercultural de la UCO esta figura cobra actualidad con la situación mundial que se está dando. El Inca supo superar esa situación con su maestría en las letras y supo combinar dos culturas".

La idea de la película es llevarla a festivales y a universidades de Estados Unidos y Latinoamérica, además de a la Filmoteca de Andalucía y a centros educativos de la provincia. De hecho, el director me comentó poco minutos después del estreno que a ver si era posible proyectarla en el centro en el que trabajo.

Inca Garcilaso, el mestizo, es como ha declarado la codirectora "un documental de ficción: hemos respetado las partes que están más documentadas y hemos modificado las que no con la intención de introducir los mensajes que queremos transmitir, darle algo más de acción y hacerlo más atractivo para el público" y añadió que "En la situación en la que estamos conviene proyectar esta memoria del mestizaje -apunta Rodríguez-, y la figura del Inca, desde muchos puntos de vista, es un símbolo".

Pienso que es posible la presencia en un futuro próximo de la película en el Festival Internacional de Cortometrajes Cusco Perú o FENACO , el certamen cinematográfico internacional más importante del sur del Perú, que se realiza cada mes de noviembre desde el 2004 en la ciudad imperial del Cuzco, y que en su origen fue un evento nacional dedicado al formato de cortometraje (hasta 30 minutos de duración), con muestras internacionales, de ahí su nombre FENACO (Festival Nacional de Cortometrajes), nombre popularizado en el Perú y el mundo para reconocer el festival. Dada la acogida y respuesta de cineastas, productoras y distribuidoras de diferentes países, evolucionó hasta convertirse en festival internacional, llegando en su sexta edición a los 354 cortometrajes en competencia, de 37 países.

Comentar que la película , como he dicho anteriormente , es más que un mediometraje, se hace entretenida. Es cierto que el hecho de contarnos la historia, no en un sentido lineal, sino que la misma juega en ocasiones con saltos en el tiempo nos ayuda a mantener la atención y recalca la importancia que tiene en ella el pasado americano del protagonista, tanto en su vertiente indígena como en la del conquistador que es seducido por las atenciones de quien sería su madre. Igualmente gusta tanto al guionista como a los codirectores mostrar que en una historia sentida de amor profundo a los mundos el Nuevo , el de su presente y el Viejo, el de sus antepasados.

También es un relato en el que subyace la dificultad que supone para un mestizo como el Inca , o para un cuarterón, como lo será su hijo nacido de española y mestizo, la dificultad de ser reconocido por una sociedad en la que el color de la piel y la sangre prima tanto. En ese sentido recuerdo lo que nos contó Magnus Mörner sobre la sociedad de colores latinoamericana y el peso que tenía en aquella sociedad la limpieza y la pureza de sangre.

Desde el punto de vista narrativo la película se hace por medio de un relato que fluye con naturalidad transformándose en una historia muy ágil y cómoda de ver.

El papel de los actores es más que sobresaliente y destacando entre todos, como no podía ser de otra forma, el trabajo del actor que lleva la historia con su porte y su palabra, Ricardo Luna, cuya interpretación es soberbia.

He ido al cine junto a mi padre y a uno de mis hijos, un chico acostumbrado al cine de Hollywood, de acción y cómic, muy alejado de su centro de interés habitual. De cualquier manera, al final de la proyección, le he preguntado a mi hijo, un crítico en potencia como adolescente que es, lo que pensaba sobre lo que había visto. El ha destacado dos cosas: el desconocimiento del personaje y el tema del rodaje en el cine amateur.

En el primero de los casos, los Entrenas, han conseguido dar directamente en el objetivo previsto: sacar a la luz historias y personajes que viven en el cajón del olvido de la historia de esta ciudad.

Con respecto a lo segundo , le sorprende que un proyecto no profesional tenga un aspecto tan cuidado y un formato tan terminado y una factura tan solvente. Como he dicho, narrativamente, la película le ha gustado.

Para terminar diré un par de cosas vinculadas una con la historia oficial y otra con la historia persona. En cuanto a la oficial diré que en 1978, el rey de España, Juan Carlos I, hizo entrega de una arqueta con parte de sus cenizas a la Catedral de Cuzco, donde permanecen enterradas en la actualidad.

En cuanto a lo personal, que es lo que motiva el nacimiento de este blog que se acerca al cine, no para analizar sesudamente las películas, sino para no olvidar lo que estoy viendo, tengo que decir que veintitres años después de mi encuentro en Montilla con el personaje y su historia, y con el historiador que nos aclaró tanto aspectos sobre el mestizaje, el sueco Magnus Mörner , éste fallecía en 2012.

Supongo a este gran hombre, gran historiador, y que trasmitía tanta bondad cuando nos hablaba le hubiese gustado estar presente en la tarde noche de hoy en el Cine o Teatro Góngora para ver la recreación de un personaje que él consideraba la piedra filosofal y la justificación de ese proceso de mestizaje que trazó el devenir del Nuevo y del Viejo Mundo. ¿O es que nosotros no somos ya culturalmente mestizos? Claro que sí, afortunadamente.